Altöl und kontaminierte Böden: Umweltaspekte bei Sanierung - Effektive Methoden und aktuelle Entwicklungen

Altöl und kontaminierte Böden: Ein verborgenes Umweltproblem

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein altes Grundstück, vielleicht eine ehemalige Tankstelle oder eine verlassene Werkstatt. Alles sieht normal aus. Gras wächst, Bäume stehen, nichts deutet auf ein Problem hin. Doch unter der Erde könnte sich eine Zeitbombe befinden: Altöl und andere Schadstoffe, die seit Jahrzehnten in den Boden gesickert sind. Mineralölkohlenwasserstoffe, PAK (polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe), Benzin- oder Schmierölrückstände - sie verbleiben im Boden, dringen ins Grundwasser und gefährden Pflanzen, Tiere und letztlich auch uns Menschen. In Deutschland gibt es über 50.000 bekannte Altlasten, und etwa 35 % davon sind auf Ölkontaminationen zurückzuführen. Das ist kein seltenes Phänomen - es ist Alltag.

Die Ursachen sind oft einfach: Undichte Tanks, unsachgemäße Entsorgung, alte Leitungen, die im Laufe der Zeit rosteten, oder einfach nur jahrzehntelange Vernachlässigung. Bis in die 1980er-Jahre wurde Bodenverschmutzung kaum beachtet. Heute wissen wir: Wer den Boden vergisst, vergisst die Grundlage allen Lebens.

Warum biologische Sanierung die beste Wahl ist

Es gibt viele Wege, kontaminierten Boden zu reinigen. Aber nur einer hat sich als die umweltfreundlichste und kostengünstigste Lösung erwiesen: die biologische Bodensanierung. Im Gegensatz zu teuren thermischen Verfahren, bei denen der Boden auf über 400 Grad erhitzt wird, oder chemischen Methoden, die Lösungsmittel einsetzen, nutzt die biologische Sanierung die Natur selbst. Mikroorganismen, die naturally im Boden leben, werden angeregt, die Schadstoffe als Nahrung zu nutzen - und sie abzubauen.

Studien zeigen: Bei Mineralölkontaminationen erreichen biologische Verfahren Abbauraten von 80 bis 95 %. Das ist deutlich besser als bei Bodenwäsche oder Extraktion, die nur 60-80 % schaffen. Und die Kosten? Bei 100 bis 150 Euro pro Tonne Boden liegen sie fast halb so hoch wie bei thermischen Verfahren, die 250-400 Euro pro Tonne kosten. In Bremen, Köln oder Lübeck wurden bereits zahlreiche Projekte erfolgreich abgeschlossen - oft mit geringem Aufwand und ohne große Baustellen.

Ein Beispiel aus Köln: Eine Tankstelle mit einer Ölbelastung von 12.500 mg/kg wurde innerhalb von 8 Monaten mit einer Kombination aus Pflanzenöl und speziellen Mikroorganismen auf unter 500 mg/kg reduziert - unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts. Kein Aushub, kein Transport, kein Lärm - nur Boden, Luft und Zeit.

Wie funktioniert die biologische Sanierung genau?

Es gibt zwei Hauptansätze: ex situ und in situ. Bei ex situ wird der kontaminierte Boden ausgehoben, in Containern oder Behältern transportiert und dann in einer kontrollierten Umgebung behandelt. Das ist effektiv, aber teuer und störungsanfällig - man bewegt tonnenweise Erde, die sonst ruhig bleiben könnte.

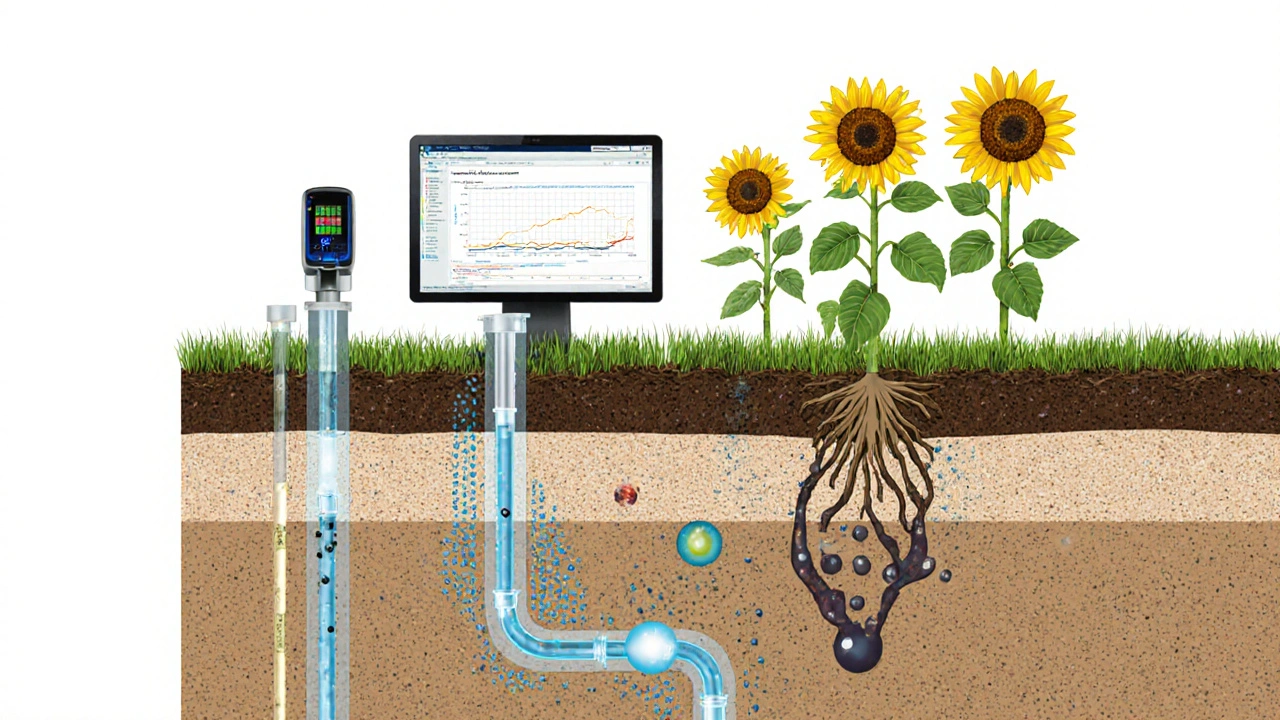

In situ ist die bessere Wahl. Hier wird der Boden direkt am Ort behandelt - ohne ihn auszugraben. Die bekannteste Methode ist Bioventing: Luft wird gezielt in den Boden gepumpt, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Mikroorganismen brauchen Sauerstoff, um Öl abzubauen. Je mehr Sauerstoff, desto schneller der Abbau. Zusätzlich wird oft eine Nährlösung mit Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor eingebracht, um die Mikroben zu unterstützen.

Ein weiterer Ansatz ist die Pflanzenölanwendung. Dabei wird etwa 1.200 kg Pflanzenöl pro Tonne Boden gleichmäßig verteilt. Das Öl wirkt wie ein „Träger“ - es löst die schwer abbaubaren PAK aus dem Boden und macht sie für die Mikroben zugänglich. Diese Methode ist besonders gut für oberflächennahe Kontaminationen bis zu einem Meter Tiefe geeignet. Bei tieferen Schichten, etwa ab 5 Metern, wird es schwieriger - dann braucht man spezielle Bohrtechniken oder Kombinationsverfahren.

Was muss vor der Sanierung geprüft werden?

Keine Sanierung funktioniert, wenn man nicht genau weiß, was man bekämpft. Deshalb ist eine gründliche Voruntersuchung Pflicht. Nach dem UFZ-Leitfaden müssen mindestens 5 Bodenproben pro 100 Quadratmeter genommen werden. Die Proben werden im Labor analysiert: Welche Schadstoffe sind vorhanden? In welcher Konzentration? Wie ist die Bodenstruktur? Sandiger Boden lässt sich schneller reinigen als lehmiger. Der pH-Wert, die Feuchtigkeit, die Temperatur - all das beeinflusst die Wirksamkeit der Mikroben.

Die idealen Bedingungen für eine biologische Sanierung sind:

- Bodenfeuchte: 20-30 % Volumenanteil

- Temperatur: 15-25 °C

- Sauerstoffgehalt: mindestens 5 Vol.-%

Wenn die Werte nicht passen, muss man nachhelfen. Zu trocken? Dann wird bewässert. Zu kalt? Dann wird der Boden mit Isolierfolien abgedeckt, um die Temperatur zu halten. Zu wenig Sauerstoff? Dann wird mit Luftblasen nachgeholfen - wie bei einer Aquarienbelüftung, nur auf Bodenebene.

Wie lange dauert eine Sanierung?

Ein häufiger Irrglaube: Sanierung muss schnell sein. Aber bei biologischen Verfahren ist Geduld eine Tugend. Eine vollständige Reinigung dauert in der Regel 6 bis 12 Monate. Das ist länger als bei thermischen Methoden (2-4 Monate), aber dafür bleibt der Boden intakt, das Grundwasser wird nicht belastet, und die Kosten bleiben niedrig.

Die ersten Ergebnisse sind oft nach 2-3 Monaten sichtbar: Die Schadstoffkonzentration sinkt deutlich. Aber bis alle gefährlichen Stoffe abgebaut sind, braucht es Zeit. In Lübeck wurde ein ehemaliger Werkstattboden nach 9 Monaten als sanierungsbedürftig eingestuft - und nach 11 Monaten war er sauber. Die Kontrollmessungen wurden dreimal während des Prozesses durchgeführt, wie es die BBodSchV vorschreibt. Eine abschließende Prüfung nach 12 Monaten ist Pflicht.

Wann funktioniert die biologische Sanierung nicht?

Nicht jede Kontamination lässt sich mit Mikroben bekämpfen. Experten wie Dr. Manfred Schröder warnen: Bei sehr starken Verschmutzungen - über 5.000 mg/kg Trockenmasse - stoßen biologische Verfahren an ihre Grenzen. Dann muss man kombinieren: Erst eine physikalische Vorreinigung, dann die biologische Nachbearbeitung. In einigen Fällen ist auch ein Abtrag der obersten Bodenschicht nötig, bevor die Mikroben loslegen können.

Ein weiteres Problem: Mehrfachkontaminationen. Wenn Öl und Schwermetalle wie Blei oder Cadmium im Boden liegen, können Mikroben die Metalle nicht abbauen. Hier hilft nur eine Kombination: Biologische Sanierung für das Öl, und spezielle Pflanzen (Phytoremediation) für die Metalle. Sonnenblumen, Weiden oder bestimmte Gräser nehmen Schwermetalle auf und speichern sie in ihren Blättern - die man dann sicher entsorgen muss.

Und dann gibt es noch die unsichtbaren Fehler: unzureichende Homogenisierung. Wenn das Pflanzenöl oder die Nährlösung nicht gleichmäßig verteilt wird, entstehen „Tote Zonen“ - Bereiche, die nicht behandelt werden. Das Umweltbundesamt dokumentierte, dass bei 12 von 100 Projekten zwischen 2015 und 2020 genau das passierte: Nach der Sanierung lagen die Schadstoffwerte immer noch über den Grenzwerten. Der Grund? Schlechte Planung. Keine ausreichende Vermischung. Keine präzise Probenahme.

Was ist neu in der Bodensanierung?

Die Technik entwickelt sich weiter. Seit 2023 setzt die Firma SOWATEC in Linz ein neues IoT-System ein: Sensoren im Boden messen kontinuierlich Feuchtigkeit, Temperatur und Sauerstoffgehalt. Die Daten fließen in eine Cloud, und das System passt die Luftzufuhr automatisch an. In Pilotprojekten verkürzte sich die Sanierungszeit um 25 %. Das ist kein Science-Fiction - das ist heute schon Realität.

Auch die Forschung am Helmholtz-Zentrum in Leipzig geht neue Wege. Seit 2022 arbeiten Wissenschaftler an genetisch optimierten Mikroorganismen, die speziell auf Schweröle zugeschnitten sind. In Laborversuchen haben sie Abbauraten von 92 % in nur 4 Monaten erreicht - fast doppelt so schnell wie herkömmliche Bakterien. Diese Bakterien werden noch nicht im Feld eingesetzt, aber die ersten Testfelder sind für 2026 geplant.

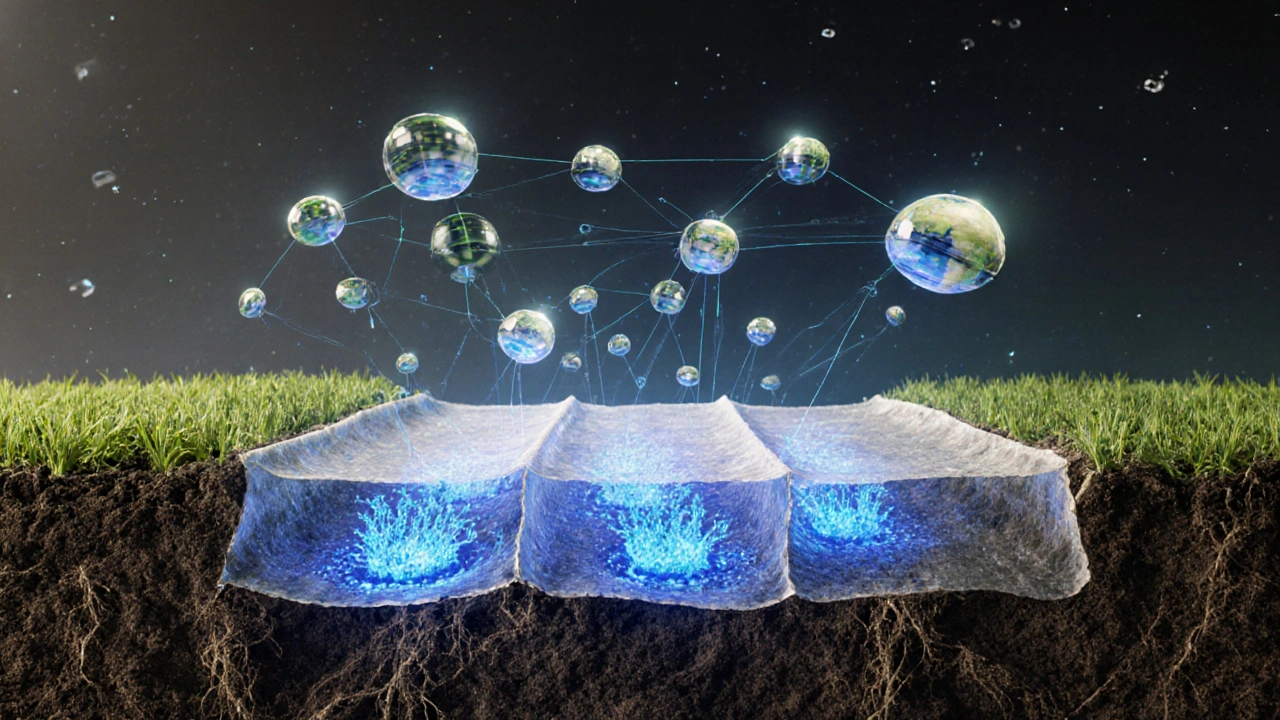

Langfristig sieht Prof. Ralf Stegmann die Zukunft in der Kombination von biologischen Verfahren mit geotextilen Systemen - speziellen Stoffen, die Schadstoffe binden und so verhindern, dass sie ins Grundwasser wandern. Diese „Smart-Boden-Systeme“ könnten die Sanierung von komplexen Mehrfachkontaminationen revolutionieren - und die Kosten bis 2030 um weitere 15-20 % senken.

Was muss man als Grundstückseigentümer beachten?

Wenn Sie ein Grundstück kaufen, das mal eine Werkstatt, Tankstelle oder Industrieanlage war: Lassen Sie den Boden prüfen. Nicht nur aus Vorsicht - sondern weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) legt klare Grenzwerte fest: 50 mg/kg für Trinkwasserschutzgebiete, 500 mg/kg für andere Flächen. Überschreiten Sie diese Werte, müssen Sie sanieren - oder der Käufer wird es tun.

Planen Sie frühzeitig. Eine Sanierung braucht Zeit - und Geld. Holen Sie sich mehrere Angebote ein. Achten Sie darauf, dass der Sanierer über die nötige Zulassung verfügt. Frageln Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten. Und verlangen Sie eine detaillierte Dokumentation: Probenahmestellen, Messwerte, Zeitpläne, Ergebnisse.

Es ist kein Luxus, es ist eine Verantwortung. Wer den Boden schützt, schützt auch das Wasser, die Luft und die Zukunft.

14 Kommentare

Carlos Dreyer

Also ich find’s krass, dass wir Jahrzehnte lang Öl in die Erde gekippt haben und jetzt plötzlich alle ‘nachhaltig’ sein wollen. Aber hey, wenigstens gibt’s jetzt Leute, die das mit Pflanzenöl und Luftblasen lösen wollen. Wie eine Spa-Behandlung für den Boden. 🤷♂️

Max Alarie

Die biologische Sanierung ist nicht nur umweltfreundlich, sie ist auch die einzige Methode, die tatsächlich langfristig funktioniert. Thermische Verfahren sind nur ein teurer Ablenkungsmanöver der Industrie. Wer den Boden nicht respektiert, sollte kein Grundstück besitzen. Punkt.

Andreas Babic

Manchmal denke ich, der Boden ist das einzige, was uns wirklich trägt. Wir denken an Luft, Wasser, Sonne - aber vergessen den Untergrund. Der ist still, er leidet, und er vergibt. Bis er nicht mehr kann. Und dann? Dann ist es zu spät. Ich hab mal in einem alten Industriegebiet gewohnt. Keiner wusste, was unter den Füßen war. Bis der Boden anfing zu riechen.

Torstein Eriksen

Interessant, dass die Natur die Lösung schon lange parat hat. Wir müssen nur aufhören, sie zu ignorieren. Die Mikroben haben keine Lobby, aber sie arbeiten 24/7. Wir hingegen brauchen Studien, Budgets und IoT-Sensoren, um zu verstehen, was sie seit Millionen Jahren tun.

Carola van Berckel

Ich finde es wichtig, dass endlich mehr über Bodensanierung gesprochen wird. Als jemand, der aus einer Region kommt, wo früher viele Werkstätten waren, weiß ich, wie schwer es ist, die Wahrheit zu finden. Die Dokumentation ist oft lückenhaft. Aber die Technik, die hier beschrieben wird, klingt hoffnungsvoll. 🙏

koen kastelein

Bioventing ist cool, aber ich hab mal gesehen, wie jemand 500kg Pflanzenöl auf einen Boden gekippt hat und dann dachte, das wäre genug. Keine Vermischung, kein Monitoring. Ergebnis? Ein riesiger Matsch mit einem leichten Geruch nach Fritten. Also: nicht einfach nur Öl drauf, sondern planen, messen, kontrollieren. Sonst wird’s ein Desaster.

Hanna Raala

Leute, wir müssen aufhören, Boden als leere Fläche zu sehen. Er ist ein lebendiges Ökosystem. Wenn wir ihn sanieren, sanieren wir unsere Zukunft. Und ja, es dauert 6-12 Monate - aber was ist schon Zeit, wenn es ums Überleben geht? Wir haben 50.000 Altlasten. Jede einzelne ist eine Chance, es besser zu machen. Machen wir sie nutzbar!

Julia SocialJulia

Also ich hab das gelesen, aber ich hab mich nicht wirklich dazu durchgerungen, alles zu verstehen. Ist halt viel Text. Aber ich hab gesehen, dass es mit Pflanzenöl geht. Cool. 😴

Jen O'Neill

I just… wow. I mean, this isn’t just about soil - it’s about legacy. We’re not just cleaning dirt, we’re healing time. And the fact that we’re now using sensors and smart systems? That’s the future. And yes, I know I spelled ‘it’s’ wrong. But you get the point. ❤️

Anton Uzhencev

Ach komm, Bioventing? Das ist doch nur eine Verharmlosung. Wer sagt, dass die Mikroben nicht auch Nebenprodukte erzeugen? Und warum steht nirgendwo, was mit den toten Bakterien passiert? Und woher kommt das Pflanzenöl? Ist das Palmöl? 🤔 Also bitte, keine Greenwashing-Posten mit falschen Zahlen. Ich hab’s gelesen - und ich hab’s nicht geglaubt.

Gerd Bittl

Die angegebenen Abbauraten von 80–95 % sind statistisch nicht belegt. Die Quellen sind nicht transparent, die Messmethoden unklar. Und die Kostenangaben von 100–150 €/t sind irreführend, da sie nicht die Nachsorgekosten einbeziehen. Diese Darstellung ist wissenschaftlich unzulänglich und gefährdet das Vertrauen in die Bodensanierung.

Andreas Wille

Du denkst, das reicht? 5 Proben pro 100m²? Das ist lächerlich. In meinem Projekt hatten wir 120 Proben. Und du nennst das ‘gründlich’? Du hast keine Ahnung, wie man Sanierung macht. Wenn du nicht mit Georadar und Bodenprofilen arbeitest, bist du ein Amateur. Und Pflanzenöl? Das ist ein Trend, kein Verfahren.

Nico NG

Ich find’s mega, dass das jetzt endlich ernst genommen wird. Ich hab neulich mit nem Typen geredet, der ein altes Autohaus gekauft hat. Hatte 30 Jahre Öl im Boden. Jetzt läuft’s mit Bioventing - und er sagt, er fühlt sich wie ein Held. Kein Aushub, kein Lärm. Nur Zeit und Vertrauen in die Natur. Das ist die Zukunft, Leute. 🙌

Max Alarie

Die Antwort von User 24 ist typisch für Leute, die nur mit Zahlen spielen, aber nicht mit der Realität. In Lübeck wurde mit 8 Proben pro 100m² erfolgreich saniert. Es geht nicht um mehr Proben - es geht um kluge Probenahme. Wer den Boden nicht versteht, braucht keine 120 Proben. Er braucht einen Denkansatz.

Schreibe einen Kommentar