Türverbreiterung für Rollstuhlfahrer: Praktische Planung und Ausführung nach DIN 18040

Wenn du in deiner Wohnung oder im Haus einen Rollstuhlfahrer unterstützt - sei es dich selbst, einen Angehörigen oder einen Mieter - dann ist eine richtig geplante Türverbreiterung kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Selbstständigkeit. Viele denken, dass eine Tür einfach breiter geschnitten wird. Doch das ist nur der Anfang. Die wahre Herausforderung liegt in der Planung: Welche Breite ist wirklich nötig? Woher weißt du, ob deine Wand tragend ist? Und warum kostet die Montage oft mehr als die Tür selbst?

Wie breit muss eine Tür für einen Rollstuhl sein?

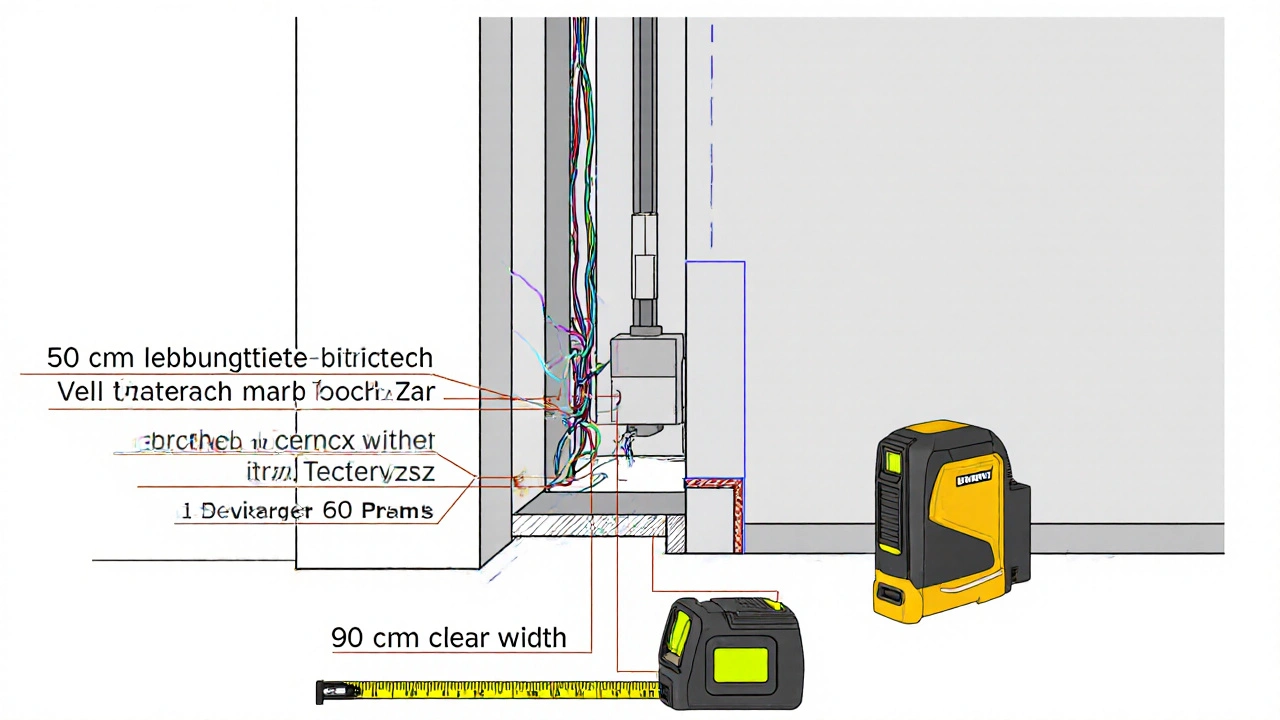

Die einfache Antwort lautet: 90 Zentimeter. Das ist die Mindestbreite, die nach DIN 18040-2 für barrierefreien Zugang gefordert wird. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Eine Studie von Claudia Loeschcke aus dem Jahr 2009 zeigt: Über 95 % der Rollstuhlfahrer kommen mit 80 cm zurecht - besonders bei älteren, manuellen Rollstühlen. Doch wer einen elektrischen Rollstuhl nutzt, der bis zu 75 cm breit sein kann, braucht Luft. Ein Sportrollstuhl mit breiten Rädern oder ein Pflegebedarfsrollstuhl mit zusätzlichen Hilfsmitteln braucht mindestens 90 cm, sonst klemmt es an der Zarge.

Die 90 cm sind nicht willkürlich. Sie basieren auf anthropometrischen Messungen, die zeigen, dass 99,7 % der erwachsenen Bevölkerung diese Breite problemlos nutzen kann - egal ob mit Rollstuhl, Gehstock oder Einkaufswagen. In öffentlichen Gebäuden wird sich das bald ändern: Der Entwurf der neuen DIN 18040-2 (Stand April 2024) fordert 95 cm, um auch breitere Pflegerollstühle zu berücksichtigen. Für private Wohnungen gilt aber noch: 90 cm ist der Standard. Und wenn du sanierst, dann ist 80 cm oft die realistische Lösung - vorausgesetzt, du hast keine elektrischen Rollstühle im Haus.

Was passiert, wenn die Leibungstiefe zu groß ist?

Die Leibungstiefe ist der Abstand zwischen der Türblattoberfläche und der fertigen Wand. Wenn sie mehr als 26 cm beträgt, kannst du die neue Zarge nicht einfach einsetzen. Sie würde dann zu tief in der Wand verschwinden - und der Türgriff wäre unerreichbar oder die Tür würde nicht richtig schließen.

Was tun? Es gibt zwei Lösungen. Erste Option: Seitenteile oder zweiflügelige Türkonstruktionen. Dabei wird die Zarge so erweitert, dass der Abstand zwischen Türdrückerachse und Zarge mindestens 50 cm beträgt. Das ist technisch aufwendig, aber sauber. Zweite Option: Block- oder Stockzargen. Diese werden direkt in die Wandöffnung eingesetzt und verlängern die Zarge nach außen. Sie sind oft die einfachere Lösung bei Sanierungen, weil sie keine neuen Wandöffnungen erfordern. Beide Lösungen müssen aber exakt gemessen werden. Eine Abweichung von nur 3 mm kann dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig läuft.

Der Griff - mehr als nur ein Anfasspunkt

Ein breiterer Türrahmen bringt nichts, wenn der Griff unbrauchbar ist. DIN 18040 verlangt: Griffe müssen greifgünstig sein. Das bedeutet: Bogen- oder U-förmige Griffe. Keine Drehknöpfe. Keine eingelassenen Griffe. Warum? Weil du mit einer Hand, vielleicht mit eingeschränkter Kraft oder nur mit dem Handrücken, die Tür öffnen müssen. Ein Drehgriff erfordert Drehbewegungen - und das ist bei Arthrose, Lähmungen oder nach einem Schlaganfall fast unmöglich.

Die Griffhöhe muss zwischen 85 und 105 cm liegen. Für Sanitärräume ist 85 cm verpflichtend. Das ist die ideale Höhe, um von einem Rollstuhl aus ohne Anstrengung zu greifen. Viele Handwerker setzen einfach alte Griffe ein - das ist ein häufiger Fehler. Und die Kraft, die du aufwenden musst, um die Tür zu öffnen, darf nicht mehr als 25 Newton betragen. Das entspricht ungefähr dem Gewicht einer 2,5 kg schweren Wasserflasche, die du anheben musst. Wenn du dich anstrengen musst, ist die Tür nicht barrierefrei - egal wie breit sie ist.

Türverbreiterung vs. Schiebetür: Was ist besser?

Bevor du loslegst, frag dich: Brauchst du eine Drehflügeltür oder eine Schiebetür? Beide haben Vor- und Nachteile.

- Drehflügeltür: Braucht 150 x 150 cm Bewegungsfläche vor der Tür - das ist fast ein Quadratmeter. In kleinen Bädern oder Fluren oft nicht möglich. Aber sie ist einfach zu montieren, kostet zwischen 500 und 1.200 € und passt zu fast jedem Türbeschlag.

- Schiebetür: Braucht nur 120 x 190 cm Platz - ideal für enge Räume. Aber sie braucht eine Schiene in der Wand oder Decke, und der Griff verhindert, dass die Tür komplett geöffnet wird. Die lichte Breite ist oft 5-8 cm kleiner als die Gesamtbreite. Außerdem: Sie ist teurer (1.500-3.000 €), und die Schiene sammelt Staub und kann ein Stolperfall sein.

Einige Nutzer berichten auf barrierefreie-wohnen.de, dass sie eine Kombination aus Türverbreiterung und Schiebetür gewählt haben - besonders in der Küche. Die Kosten lagen bei 1.850 € für zwei Türen. Es war die einzige Lösung, die funktioniert hat. Aber: Schiebetüren sind keine Allzwecklösung. Sie funktionieren nur, wenn die Wand stabil genug ist, um die Schiene aufzunehmen - und wenn du keine Kinder hast, die sich daran aufhängen.

Die Kosten: Was du wirklich bezahlst

Die Tür selbst kostet nicht viel. Ein neues Zargenelement mit Griff und Beschlag liegt bei 300-600 €. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die größten Kosten entstehen durch:

- Wandöffnung: Wenn du eine tragende Wand veränderst, brauchst du eine statische Berechnung nach DIN 1055. Das kostet 300-800 €.

- Elektrik: Lichtschalter, Steckdosen oder Alarmanlagen, die in der Wand liegen, müssen umgelegt werden. Das kostet 200-500 €.

- Wand- und Bodenherstellung: Nach dem Einbau der neuen Zarge muss die Wand wieder verputzt, tapeziert oder gefliest werden. Das macht oft 30-50 % der Gesamtkosten aus - also bis zu 1.000 €.

- Beratung: Die Handwerkerkammer München sagt: 42 % der Fehler bei Türverbreiterungen kommen von schlechter Planung. Eine Beratung durch einen barrierefreien Fachberater kostet 150-300 € - und spart dir viel Ärger.

Die Gesamtkosten liegen meist zwischen 1.200 und 2.500 € pro Tür - je nach Aufwand. Im Vergleich zu automatischen Türsystemen (2.500-5.000 €) ist das günstig. Aber: Automatische Türen geben dir die Hände frei. Wenn du oft Einkäufe trägst oder deine Hände nicht frei hast, lohnt sich das.

Was du vorher wissen musst: 5 häufige Fehler

Die meisten Sanierungen scheitern nicht an der Technik, sondern an der Planung. Hier sind die fünf größten Fehler, die du vermeiden solltest:

- Keine Bewegungsfläche vorgesehen: 65 % der Rollstuhlfahrer sind mit Sanierungen unzufrieden, weil vor der Tür kein Platz zum Wenden bleibt. Die 150 x 150 cm müssen wirklich frei sein - kein Stuhl, kein Waschbecken, kein Regal.

- 85 cm statt 90 cm: Ein Nutzer auf Reddit schreibt: „Mein Sportrollstuhl ist 88 cm breit. 85 cm Tür - völlig unbrauchbar.“ Die Tür ist breiter als der Rollstuhl - aber nicht breiter als die breiteste Stelle. Das reicht nicht.

- Keine statische Prüfung: Wenn du eine tragende Wand öffnest, ohne eine Berechnung zu machen, riskierst du Risse, Absackungen - oder im schlimmsten Fall einen Einsturz.

- Alte Beschläge wiederverwenden: Ein alter Drehgriff oder ein zu niedriger Schlosskasten macht eine neue Tür kaputt. Alles muss neu passen.

- Keine Beratung: Ein Handwerker, der noch nie eine Türverbreiterung gemacht hat, wird es nicht richtig hinbekommen. Frag nach Erfahrungen. Verlange Referenzen.

Die Zukunft: Werden Türen smarter?

Die Technik entwickelt sich. Forscher an der TU Berlin testen adaptive Türsysteme, die sich automatisch an die Breite deines Rollstuhls anpassen - mit Sensoren, die erkennen, ob du mit einem manuellen oder elektrischen Rollstuhl kommst. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Bis 2027 ist das nicht marktreif.

Was jetzt zählt, ist die Förderung. Das Bundeswohnraumförderungsprogramm (2021-2025) hat 1,2 Milliarden Euro bereitgestellt. Im Jahr 2022 wurden über 120.000 Anträge für Türverbreiterungen gestellt - ein Anstieg von 18 % gegenüber 2021. Und ab 2026 könnte die 90 cm-Türbreite zur Voraussetzung für Fördermittel werden - wie im Koalitionsvertrag angekündigt.

Die Botschaft ist klar: Eine Türverbreiterung ist kein kleiner Umbau. Sie ist ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Und wenn du sie richtig machst, dann verändert sie nicht nur deine Wohnung - sie verändert dein Leben.

Wie breit muss eine Tür für einen Rollstuhl sein?

Nach DIN 18040-2 muss eine barrierefreie Tür eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Für elektrische Rollstühle, Sportrollstühle oder breite Pflegerollstühle ist das die Mindestanforderung. In Sanierungen kann bei manuellen Rollstühlen auch 80 cm ausreichen - aber nur, wenn keine breiteren Fahrzeuge im Haushalt genutzt werden. In öffentlichen Gebäuden wird ab 2024 eine Breite von 95 cm verpflichtend.

Kann ich eine Türverbreiterung selbst machen?

Technisch ist es möglich, aber nicht empfehlenswert. Du musst die Wandstruktur prüfen, statische Belastungen berechnen, Elektrik umlegen und die Zarge exakt einpassen. Ein Fehler von nur 3 mm kann die Tür unbrauchbar machen. Die Handwerkerkammer München warnt: 42 % der Fehler entstehen durch fehlerhafte Planung. Hol dir professionelle Hilfe - besonders wenn es um tragende Wände geht.

Wie viel kostet eine Türverbreiterung?

Die Kosten liegen zwischen 1.200 und 2.500 € pro Tür. Dazu gehören: Neue Zarge (300-600 €), Wandöffnung, Elektrikumlegung, Verputz und Fliesenarbeit (bis zu 1.000 €), sowie gegebenenfalls statische Berechnung (300-800 €). Schiebetüren oder automatische Systeme kosten deutlich mehr. Fördermittel über BAFA können bis zu 1.000 € pro Tür decken.

Welche Griffe sind für barrierefreie Türen erlaubt?

Nur greifgünstige Griffe: Bogen- oder U-förmige Griffe, die man mit der Handfläche oder dem Handrücken bedienen kann. Drehknöpfe, eingelassene Griffe oder lange Stange-Griffe sind verboten. Die Griffhöhe muss zwischen 85 und 105 cm liegen - für Badezimmer ist 85 cm verpflichtend. Der Kraftaufwand darf 25 Newton nicht überschreiten - das entspricht dem Heben einer 2,5 kg schweren Flasche.

Gibt es Fördermittel für Türverbreiterungen?

Ja. Über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kannst du Fördermittel für barrierefreie Sanierungen beantragen. Im Jahr 2022 wurden über 120.000 Anträge gestellt. Die Förderung kann bis zu 1.000 € pro Tür betragen, wenn du die DIN-Normen einhältst. Die Anträge werden oft mit anderen Sanierungsmaßnahmen wie Badumbau oder Bodenhebung kombiniert. Achte darauf, dass die Maßnahme vor Beginn beantragt wird - Nachträge sind nicht möglich.

18 Kommentare

Lars Nielson

Ich hab letztes Jahr meine Badtür auf 92 cm verbreitert – war der beste Geldwert, den ich je investiert hab. Plötzlich kann ich allein duschen, ohne dass jemand helfen muss. Kein Luxus. Eine Notwendigkeit.

Janne Jääskeläinen

ACH HERRGOTT WAS FÜR EIN ARTIKEL!! Ich hab 80 cm stehen und jetzt fühle ich mich wie ein Monster, das seine eigene Tochter einsperrt 😭 Die Tür ist nicht breit genug, der Griff ist ein Drehknopf, und ich hab sogar noch einen Teppich vor der Tür liegen... Ich schäme mich so sehr.

Øystein Vereide

Als norwegischer Ingenieur mit langjähriger Erfahrung in barrierefreiem Wohnbau kann ich bestätigen: Die 90-cm-Grenze ist kein Vorschlag, sondern eine ethische Verpflichtung. In Norwegen ist sie seit 2015 gesetzlich verankert – und die Lebensqualität der Betroffenen hat sich dramatisch verbessert. Es geht nicht um Bauvorschriften, es geht um Menschenwürde.

heike mainhardt

Es ist faszinierend, wie ein simples Element wie eine Tür – so banal, so unsichtbar – die gesamte Existenz eines Menschen verändern kann. Die Physik der Türbreite wird zur Metapher der sozialen Inklusion: Wer nicht durchkommt, bleibt draußen. Nicht weil er schwach ist, sondern weil die Welt nicht für ihn gebaut wurde.

thord grime

hab gestern ne schiebetür einbauen lassen – 2800€… aber jetzt kann ich mein rollstuhl sogar mit hund drauf durchschieben 😅 die schiene ist aber echt ne stolperfalle, hab mich letzte woche fast umgebracht. vorsicht mit den dingen!

Elsy Hahn

Oh wow, 90 cm? Und ich dachte, 85 ist doch voll ausreichend… danke, dass du mich gerade so elegant daran erinnerst, wie viel ich nicht weiß. Ich hab die Tür selbst gebaut. Mit einem Bohrer. Und einem Wunschzettel.

Gisela Sánchez Domínguez

Ich arbeite in der Pflege und sehe täglich, wie Menschen mit kleinen Türen kämpfen. Es ist nicht nur unbequem – es ist demütigend. Die Tür ist kein Teil der Wohnung. Sie ist ein Tor zur Würde.

Stephan Reiter

90 cm? Das ist doch übertrieben. Wer braucht so viel platz? Ich hab ne 75 cm Tür und mein opa kommt klar. Einfach mal mehr bewegen, nicht immer alles vergrößern

Erika Marques

Ich hab gehört, dass die Regierung Türen breiter macht, damit sie uns alle überwachen können. Die Sensoren in den Türrahmen – das sind doch Kameras. Und die Fördermittel? Die sind nur ein Trick, um deine Daten zu sammeln. Ich hab meine Tür trotzdem nicht verbreitert. Ich vertraue nicht.

Jeff Helsen

Ich hab vor 3 monaten meine kuche umgebaut – 2 türen, schiebetüren, alles nach din, 1850€. jetzt kann ich allein einkaufen und die tassen holen. das ist mehr als ein umbau. das ist freiheit. macht es!

Konrad Witek

Die Kraft von 25 Newton – das ist ungefähr wie eine Tüte Milch heben. Wenn du dich anstrengen musst, ist es nicht barrierefrei. Einfach und klar. Vielen Dank für die Erklärung.

Akshata Acharya

Du hast es gesagt: Es geht nicht um die Tür. Es geht um dein Recht, allein durch eine Tür zu gehen. Ich hab meine Mutter letztes Jahr begleitet – sie hat geweint, als sie zum ersten Mal allein ins Bad kam. Danke für diesen Artikel. Er hilft.

Megan Bauer

ich hab ne 88cm tür und dachte, das reicht… bis mein freund mit seinem elektrischen rollstuhl 3 wochen lang nicht durchkam. jetzt hab ich 92cm. und ja, die wand ist kaputt. aber das leben ist besser. danke für die realistischen zahlen!

Melanie Rosenboom

Wichtig: Der Griff muss mit der Handfläche funktionieren – nicht mit den Fingern. Ich hab mal ne Tür mit einem Drehknopf gesehen – da hat eine Frau mit Arthrose 20 Minuten gebraucht, um nur die Tür zu öffnen. Das ist kein Fehler. Das ist Grausamkeit.

Ciaran McQuiston

Interessant, wie viele technische Details hier aufgezählt werden – die statische Berechnung, die Leibungstiefe, die Newton-Kraft. Aber die eigentliche Frage bleibt: Warum muss man erst einen Fachmann engagieren, um eine Tür zu öffnen? Warum ist Barrierefreiheit kein Standard, sondern ein Luxus, den man erst nach einem langen Kampf und hohen Kosten erlangt? Es ist nicht die Technik, die fehlt. Es ist der Wille.

Christian Steier

Ich hab in meiner Wohnung drei Türen verbreitert – Flur, Bad, Küche. Die Kosten waren hoch, aber die Freiheit, die ich jetzt habe, ist unbezahlbar. Meine Tochter sagt: „Papa, du hast uns alle befreit.“ Das ist mehr als ein Umbau. Das ist ein Akt der Liebe.

Stefan Kreuzer

Die DIN 18040-2 ist kein Vorschlag, sondern ein rechtlicher Mindeststandard. Jede Abweichung ist nicht nur unklug, sondern potenziell rechtswidrig. Wer sanieren möchte, sollte die Norm als Grundlage betrachten – nicht als Empfehlung. Professionelle Planung ist kein Luxus, sondern eine Pflicht.

Liv 🤫

Ich hab die Tür vor drei Jahren verbreitert. Keine Förderung. Kein Berater. Nur ein Handwerker, der wusste, was er tut. Heute kann mein Vater wieder allein duschen. Das ist der einzige Grund, warum ich das getan hab. Nicht für die Norm. Für ihn.

Schreibe einen Kommentar