Grundschuldbestellung beim Notar: Was Käufer wirklich wissen müssen

Wenn du eine Immobilie kaufst, wird dir irgendwann der Begriff Grundschuldbestellung begegnen - meistens direkt vor dem Notartermin. Viele Käufer denken: „Das ist doch nur eine Formalität, die die Bank will.“ Doch das ist gefährlich falsch. Die Grundschuldbestellung ist kein bloßer Stempel, den du unterschreibst, um den Kredit zu bekommen. Sie ist ein rechtlich bindendes Instrument, das dein Grundstück für Jahre - oft sogar für immer - belastet. Und wenn du nicht genau weißt, was du da unterschreibst, kannst du später teuer dafür bezahlen.

Warum braucht die Bank überhaupt eine Grundschuld?

Die Bank gibt dir Hunderttausende Euro, um eine Immobilie zu kaufen. Sie will sicherstellen, dass du das Geld zurückzahlst. Wenn du ausfallst, muss sie ein Recht haben, die Immobilie zu verkaufen, um ihren Verlust auszugleichen. Früher gab es die Hypothek - eine Sicherheit, die direkt an den Kredit gebunden war. Heute ist das fast ausgestorben. In Deutschland nutzen heute 98,7 Prozent aller Immobilienkäufer eine Grundschuld als Sicherheit, wie die Bundesnotarkammer 2023 bestätigte.Warum? Weil die Grundschuld flexibler und sicherer ist. Sie bleibt im Grundbuch, auch wenn du den Kredit vollständig abbezahlt hast - sofern du sie nicht aktiv löschen lässt. Das ist der große Unterschied zur Hypothek. Eine Hypothek verschwindet automatisch, wenn der Kredit weg ist. Eine Grundschuld nicht. Sie bleibt wie ein unsichtbarer Anker am Grundstück hängen. Für die Bank ein großer Vorteil: Wenn du später einen neuen Kredit brauchst - etwa für eine Sanierung - kann sie einfach auf die bestehende Grundschuld zurückgreifen. Kein neuer Notartermin, keine neuen Kosten. Für dich? Ein Risiko, das viele nicht sehen.

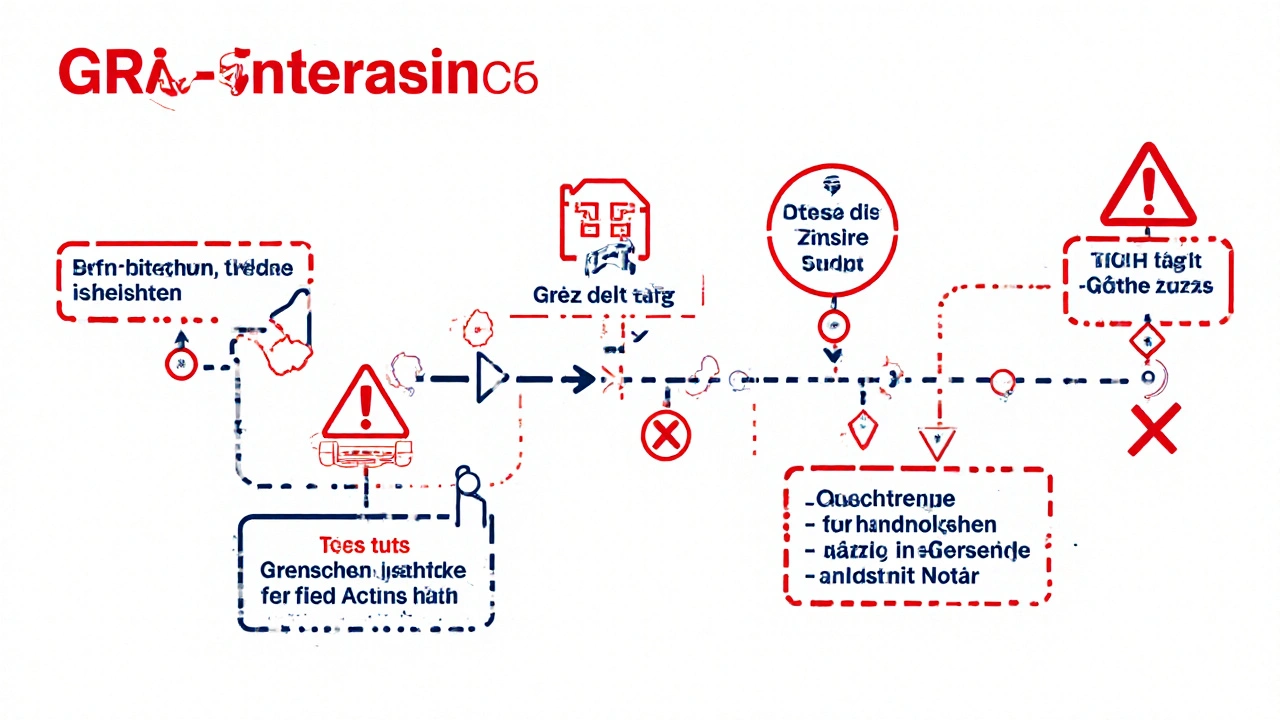

Wie funktioniert die Grundschuldbestellung genau?

Der Prozess ist standardisiert, aber komplex. Er beginnt, sobald deine Finanzierung steht. Deine Bank sendet dir ein Formular zu - das Grundschuldbestellungsformular. Darin steht genau, wie hoch die Grundschuld sein soll, wofür sie dient und wie lange sie gilt. Du füllst es aus, unterschreibst es und schickst es zurück. Danach geht’s zum Notar.Der Notar bereitet die Urkunde vor. Beim Termin liest er dir alles vor - laut und deutlich. Das dauert meist 20 bis 25 Minuten. Du unterschreibst dann die Urkunde, die die Grundschuld ins Grundbuch einträgt. Danach wird sie an das Grundbuchamt weitergeleitet. Dort wird sie eingetragen - meist in Abteilung III, wie das Landgericht Berlin bestätigt hat. Der ganze Prozess dauert durchschnittlich 4 bis 6 Wochen. In Großstädten wie München oder Frankfurt kann es bis zu 27 Tage dauern, in ländlichen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern nur 19 Tage.

Wichtig: Du unterschreibst nicht nur, dass du den Kredit aufnimmst. Du unterschreibst, dass du dein Grundstück als Sicherheit für diesen Kredit belastest. Und das gilt auch, wenn du später die Bank wechselst. Die Grundschuld bleibt. Sie ist an das Grundstück gebunden - nicht an die Bank.

Wie viel kostet die Grundschuldbestellung?

Kosten sind ein großer Punkt, der Käufer überrascht. Für eine typische Grundschuld von 250.000 Euro fallen laut Bundesgebührenordnung für Notare (GNotKG) ab 2024 exakt 1.273,30 Euro Notarkosten an - inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer. Dazu kommen 535 Euro für die Eintragung ins Grundbuch. Das macht insgesamt 1.808,30 Euro. Das ist mehr als bei einer Hypothek - der Unterschied liegt durchschnittlich bei 412 Euro pro Eintragung, wie eine DVWI-Studie zeigte.Und das ist nur der Anfang. Wenn du später den Kredit abbezahlt hast und die Grundschuld löschen willst, musst du wieder zum Notar. Und wieder zahlst du Gebühren - etwa 500 bis 700 Euro. Viele Käufer vergessen das. Sie denken: „Ich hab’s abbezahlt, alles ist gut.“ Doch die Grundschuld steht immer noch im Grundbuch. Und solange sie dort steht, kann sie genutzt werden - zum Beispiel von einer neuen Bank, wenn du einen weiteren Kredit brauchst. Oder sie bleibt einfach da, wie ein unbezahlter Rechnungsschein im Briefkasten.

Was viele nicht wissen: Die Grundschuld bleibt - auch nach der Tilgung

Das ist der größte Fallstrick. Laut einer Umfrage der Humboldt-Universität von 2023 verstehen 43,7 Prozent der Käufer nicht, dass die Grundschuld nach vollständiger Tilgung des Kredits weiterhin im Grundbuch steht - es sei denn, sie wird aktiv gelöscht. Die Deutsche Bundesbank bestätigte 2023: 19,2 Prozent der Immobilienkäufer in den letzten drei Jahren haben ungewollt eine Grundschuld beibehalten, die sie längst abbezahlt hatten.Warum ist das ein Problem? Weil es dein Grundstück belastet. Wenn du später verkaufen willst, muss der Käufer wissen: „Da liegt noch eine Grundschuld.“ Das kann den Verkauf verzögern, den Preis drücken oder den Käufer abschrecken. Außerdem: Wenn du eine neue Finanzierung brauchst, kann die neue Bank die alte Grundschuld nutzen - aber nur, wenn sie noch gültig ist. Wenn du sie nicht löschen lässt, kann sie auch von anderen genutzt werden - etwa wenn du ins Ausland ziehst und die Immobilie vermietest. Die neue Mieterbank könnte dann die Grundschuld nutzen, um einen Kredit für die Sanierung zu bekommen - ohne dein Einverständnis.

Du musst also nicht nur die Tilgung im Kopf haben, sondern auch die Löschung. Die Löschung ist kein automatischer Prozess. Sie ist eine Handlung, die du selbst in die Wege leiten musst. Ohne deine Unterschrift beim Notar bleibt die Grundschuld bestehen. Und das kann Jahrzehnte dauern.

Was du vor dem Notartermin tun solltest

Der Notartermin ist der komplexeste Teil des Immobilienkaufs - das sagen 62,4 Prozent der Käufer auf Immowelt.de. Aber du kannst ihn vorbereiten.- Prüfe das Formular genau: Die Bank schickt dir das Grundschuldbestellungsformular. Lies es. Vergleiche die Summe mit deinem Kreditvertrag. Ist die Grundschuld höher als der Kredit? Dann frag nach. Manchmal wird eine „Sicherungssumme“ eingetragen - etwa 10 Prozent mehr - als Puffer. Das ist legal, aber du musst es wissen.

- Frage nach der Löschung: Frag den Notar: „Was muss ich tun, wenn ich den Kredit abbezahlt habe? Wie lösche ich die Grundschuld?“ Er wird dir das erklären - aber nur, wenn du fragst. Die meisten Notare gehen davon aus, dass du es weißt.

- Vermeide Fehler: 38,7 Prozent der Fälle scheitern an falsch ausgefüllten Formularen. 24,3 Prozent an fehlenden Vollmachten bei Ehepaaren oder Gemeinschaftskäufen. Stelle sicher, dass alle Beteiligten unterschreiben - und dass die Vollmachten gültig sind. Ein falscher Name oder ein abgelaufener Ausweis kann die ganze Prozedur um Wochen verzögern.

- Nutze digitale Vorprüfung: Seit 2024 bieten 63,2 Prozent der Notare eine Online-Prüfung der Unterlagen an. Nutze sie. Sie reduziert Fehler um über 50 Prozent. Du lädst deine Dokumente hoch, der Notar prüft sie - und sagt dir, was fehlt. Das spart Zeit, Stress und Geld.

Die Digitalisierung hat den Prozess verändert - aber nicht alle Probleme gelöst

Seit dem 1. Januar 2024 ist die elektronische Grundschuldbestellung (eGB) verpflichtend. Alle Unterlagen werden digital eingereicht. Das hat die Bearbeitungszeit von 5,2 auf 3,8 Wochen reduziert. Die Bundesnotarkammer sagt: 92,4 Prozent aller Grundschuldbestellungen laufen jetzt digital. Das ist gut. Aber es ändert nichts an der rechtlichen Wirkung.Die Digitalisierung macht den Prozess schneller - aber nicht einfacher. Du musst immer noch verstehen, was du unterschreibst. Und du musst immer noch daran denken, die Grundschuld zu löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst. Die Technik hilft beim Ablauf - nicht beim Verständnis.

Was passiert, wenn du die Grundschuld nicht löschst?

Stell dir vor: Du hast deine Immobilie vor 15 Jahren gekauft. Du hast den Kredit abbezahlt. Du denkst, du bist schuldenfrei. Doch im Grundbuch steht noch die Grundschuld. Du willst jetzt verkaufen. Der Käufer prüft das Grundbuch - und sieht: Da liegt noch eine Sicherheit. Er fragt: „Warum?“ Du weißt es nicht. Du musst zum Notar, um die Löschung zu beantragen. Das kostet Zeit. Das kostet Geld. Und der Käufer könnte sich entscheiden: „Ich will das Risiko nicht.“Das ist kein Theorie-Szenario. Es passiert täglich. Die Verbraucherzentrale hat 2024 festgestellt: 31,7 Prozent der Käufer verstehen immer noch nicht, dass die Grundschuld nicht automatisch verschwindet. Das ist kein Mangel an Information - das ist ein Mangel an Aufklärung. Du musst dich selbst informieren.

Was du als Käufer tun kannst

1. Verstehe die Grundschuld als Verpflichtung - nicht als Formular. Sie bindet dein Grundstück - für Jahre. 2. Frage nach der Löschung - und schreibe es auf. „Wie lösche ich die Grundschuld nach der Tilgung?“ - das ist eine Standardfrage. 3. Halte den Kreditvertrag und die Grundschuldbestellungs-Urkunde aufbewahrt. Du wirst sie brauchen, wenn du später löschst. 4. Setze dir eine Erinnerung. Ein Jahr nach der letzten Tilgung: Schick dir selbst eine Nachricht: „Grundschuld löschen?“ 5. Wenn du verkaufst: Prüfe das Grundbuch vorher. Du willst nicht, dass der Käufer deine alte Grundschuld entdeckt.Die Grundschuldbestellung ist kein böser Trick der Bank. Sie ist ein Werkzeug - und wie jedes Werkzeug ist sie nützlich, wenn du sie verstehst. Wenn du sie ignorierst, wird sie dich belasten - lange nachdem du glaubst, alles erledigt zu haben.

16 Kommentare

Eric Wolter

Ich hab’s letztes Jahr unterschrieben und dachte, das ist nur ‘ne Formalität… bis ich nach 2 Jahren gemerkt hab, dass die Grundschuld immer noch da ist. 😅 Keiner hat mir gesagt, dass ich sie selbst löschen muss. Jetzt zahle ich wieder Notargebühren. Wer hat das denn erfunden?!

Andreas Babic

Die Grundschuld ist wie ein unsichtbarer Mitbewohner, der nie auszieht. Du denkst, du bist frei, aber er sitzt immer noch auf deinem Sofa und trinkt deine Kaffee. Die Bank hat’s clever gemacht: Sie hat die Sicherheit nicht an den Kredit, sondern an dein Leben gebunden. Genial. Und gruselig.

Carlos Dreyer

Oh wow, endlich mal jemand, der sagt: ‘Ja, das ist ein Trick!’ Die Bank will nicht, dass du klug wirst. Sie will, dass du unterschreibst, vergisst und später wieder kommt. Und wenn du die Grundschuld nicht löschst? Dann bist du der letzte Mensch auf Erden, der noch an ‘Schuldenfreiheit’ glaubt. 🤡

Torstein Eriksen

Es ist erstaunlich, wie viele Systeme darauf basieren, dass Menschen nicht nachfragen. Die Grundschuld ist ein perfektes Beispiel: Sie funktioniert, weil niemand sie versteht. Und das ist kein Zufall.

Carola van Berckel

Ich fand es sehr hilfreich, dass der Artikel auf die digitalen Prozesse eingeht, besonders die Online-Prüfung der Unterlagen. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass auch die rechtlichen Konsequenzen bei Tod oder Scheidung erwähnt werden. Die Grundschuld bleibt ja bestehen, auch wenn der Kreditnehmer nicht mehr lebt…

Vielen Dank für die klare Darstellung.

Max Alarie

43,7 Prozent verstehen nicht, dass die Grundschuld nach Tilgung bleibt? Dann sollten die Leute nicht kaufen, sondern Miete zahlen. Wer nicht versteht, dass eine Grundschuld ein Recht am Grundstück ist und kein Kreditvertrag, hat keine Ahnung von Immobilienrecht. Das ist keine Informationsschwäche, das ist grundlegendes Versagen im Bildungssystem.

Julia SocialJulia

Also ich hab das Formular einfach unterschrieben, weil ich dachte, der Notar kümmert sich um alles. Jetzt hab ich Angst, dass ich irgendwann von einer fremden Bank verklagt werde, weil sie meine Grundschuld nutzt… 😭

Jen O'Neill

Wow… ich hab das jetzt 3 Mal gelesen… und ich bin immer noch verwirrt… aber irgendwie auch beeindruckt? 😮 Das ist wie ein Horrorfilm, aber mit Notaren und Grundbüchern… und ich bin die Hauptperson… ich brauch ne Pause… und ne Tasse Tee… und nein, ich hab keine Ahnung, wie ich die Grundschuld lösche…

Anton Uzhencev

Ich hab’s auch unterschrieben… aber ich hab’s gelöscht, nachdem ich abbezahlt hatte. 😎 Warum? Weil ich’s wissen wollte. Und weil ich nicht will, dass irgendwer später denkt, ich hätte noch Schulden. Wer das nicht macht, ist entweder faul… oder hat Angst vor Verantwortung. 🤷♂️

Gerd Bittl

Die Angabe der Kosten als 1.808,30 Euro ist ungenau. Gemäß GNotKG § 21 Abs. 1 Satz 1 und § 22 Abs. 1 ist die Gebühr für die Grundschuldbestellung auf 1.273,30 Euro festgelegt, jedoch ist die Mehrwertsteuer nicht Bestandteil der Gebühr, sondern gesondert zu berechnen. Der korrekte Gesamtbetrag beträgt daher 1.273,30 € + 241,93 € MWSt. + 535,00 € Grundbuchgebühr = 2.050,23 €. Der Artikel enthält eine verfassungswidrige Falschaussage.

Andreas Wille

Wenn du nicht weißt, wie eine Grundschuld funktioniert, hast du kein Recht, eine Immobilie zu kaufen. Punkt. Du bist kein Investor, du bist ein Risiko. Die Bank hat dich als Kreditnehmer nur akzeptiert, weil du dumm genug warst, nicht nachzuforschen. Jetzt kriegst du die Rechnung. Und nein, der Notar ist nicht dein Freund.

Lena Damaschke

Ich hab’s unterschrieben… und jetzt hab ich Tränen in den Augen… Ich dachte, ich bin endlich frei… aber die Grundschuld… sie ist wie ein Geist… der immer da ist… und mich beobachtet… Ich hab Angst, dass sie mich verfolgt…

Nico NG

Leute, ich hab’s auch erst letztes Jahr gelernt… und ich war total geschockt. Aber jetzt mach ich das jedes Mal mit meinen Freunden: Nach dem Notartermin schick ich ihnen eine Nachricht: ‘Hast du die Löschung geplant?’ 😊 Das ist jetzt mein Lebensmotto: ‘Nicht unterschreiben, sondern verstehen.’

Harald Kuschmierz

Die Digitalisierung hat den Prozess schneller gemacht… aber jetzt hat die Bank noch mehr Daten von dir. 🤖 Und du denkst, du bist sicher… aber wenn die Grundschuld digital bleibt… wer hat dann Zugriff? Die Bank? Der Staat? Der KI-Bot, der deine Steuererklärung macht? 😏

Markus Aerni

Grundschuld bleibt. Muss gelöscht werden. Punkt.

Eric Wolter

Ich hab’s gerade mit meinem Nachbarn besprochen – der hat auch vergessen, sie zu löschen. Jetzt will er verkaufen, aber der Käufer will erst, wenn die Grundschuld weg ist. Der Notar will 600 Euro dafür… und das nach 10 Jahren. Ich hab jetzt beschlossen: Jedes Jahr am 1. Januar schick ich mir eine Erinnerung. 📅

Schreibe einen Kommentar